残念なニュースです。自然科学系の科学雑誌「Newton」が民事再生手続きに入りました。

「雑誌『Newton』刊行継続のご報告」と題するプレスリリースを2月20日に公開いたしました(公式Webサイトで公開したPDFを画像化したものです)。 pic.twitter.com/eWFraCYADo

— 科学雑誌Newton(ニュートン)公式 (@Newton_Science) 2017年2月20日

科学雑誌「Newton」を発行するニュートンプレスは2月20日、東京地裁に民事再生手続きを申し立てたと発表した。前社長が出資法違反容疑で逮捕されたこともあり、民事再生で経営再建を図るという。「『Newton』を維持・存続させることが、当社に課された社会的使命」としている。

とはいえ、再建を目指すということで、雑誌は継続して発刊される模様です。

「Newton」の経営は厳しかった

「Newton」の経営は厳しかったようですね。

科学雑誌「Newton(ニュートン)」を発行する出版社ニュートンプレス(東京都渋谷区)の元社長、高森圭介容疑者(77)ら2人が2017年2月17日、出資法違反の容疑で山口県警に逮捕された。各メディアが報じた。

報道などによると、高森容疑者らは定期購読者3人に元本と年5%の利息を約束して出資を募り、計1200万円を集めた疑いがもたれている。容疑を否認しているという。

クラウドファンディング

資金繰りが厳しかったのならば、資金を集める方法として、クラウドファンディングという選択肢があったはずなのに。

もう少し若手の経営者であれば、資金を集める方法は、柔軟に対応できたはず。

「Newton」がきっかけで科学に興味を持った人も多いし、ファンも多い雑誌だったので、クラウドファンディングを行えば、幅広く資金を調達することは可能だったはず。

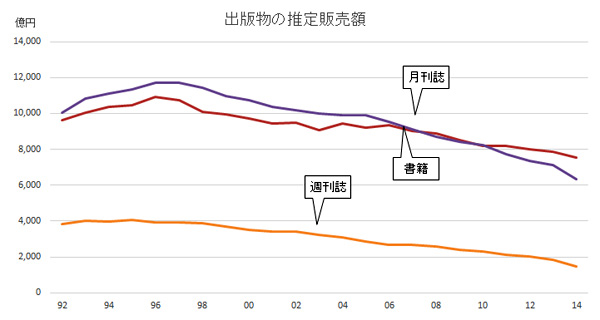

「紙の雑誌」の売上は落ちている

月刊誌も週刊誌も「紙の雑誌」は、1997年をピークに17年連続で売上が落ちています。

「2015 出版指標 年報」より

出版不況が続く中、今年の雑誌の売り上げが、41年ぶりに書籍を下回る見通しとなったことが26日、出版科学研究所(東京)の調査で分かった。漫画誌の不振などが原因とみられ、1970年代半ばから続いた「雑高書低」と呼ばれる状態が逆転、出版界の”常識”が覆った。

同研究所が1~11月の販売実績を基に算出した出版物推定販売金額(電子出版を除く)で判明した。雑誌は約7200億円で、前年比7.7%減。ピークだった1997年と比べ、市場規模は約46%にまで縮小した。

「紙の雑誌」が生き残るには

「紙の雑誌」の市場規模は、ピークだった1997年と比較して46%にまで縮小しています。

今までのビジネスモデルを続けていても、「紙の雑誌」が生き残ることは難しいだろうね。

特に出版社は、販売チャネルを取次に依存してる出版社が多いけど、取次に依存している限り、生き残ることは絶対にできません。

出版社は独自の販売チャネルを持つべし

「紙の雑誌」が生き残るには、出版社は独自の販売チャネルを持たないと厳しいだろうね。

取次が全国の書店への販売チャネルを持っているから、取次に依存したくなる気持ちも分かります。

でもね、弱小出版社の場合、取次ルートに依存しても、なかなか売上を伸ばすことは出来ません。

取次ルートを使った場合、大手出版社なら多数の雑誌を全国の書店に届けることができますが、弱小出版社だと全然取り扱ってくれないですから・・・

自社で販売チャネルを確保しない限り、今の雑誌不況の中で、売上を伸ばしていくことは難しいです。

定期購読を増やすべし

定期購読を増やして、LTV(年間購入単価)を上げていくことが、「紙の雑誌」が生き残るための条件です。

「紙の雑誌」が生き残るには、定期購読をどうやったら増やせるかを考える必要があります。

Wikipediaによると、ナショナルジオグラフィックも定期購読で成り立っている模様。

世界中で36カ国語で発行されており、180か国以上で850万人が定期購読している。日本語版の発行部数は約8万4千部であり、読者は首都圏のみで42%を超える。また、読者の平均世帯年収(SA)が高く、日本における高級誌の一角を占めている。

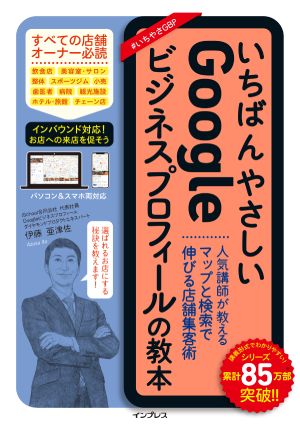

「ウェブ運用」と「ソーシャル運用」でファンを確保する

独自の販売チャネルを持ったり、定期購読を増やすには、雑誌のファンを確保することが重要です。

雑誌のファンになってくれた読者は、直接、出版社から定期購読してくれますからね。

雑誌のファンを確保するにはどうすればいいのかというと、ネットでの情報発信は欠かせません。

実は、出版業界ってネットに詳しい人が少ないです。なので、「ウェブ運用」「ソーシャル運用」が全く出来ていない出版社がとても多いのです。

現状、ほとんどの出版社でウェブやソーシャルが全く活用されていないので、きちんと運用すれば、すぐに効果が出ます。

「ウェブ運用」と「ソーシャル運用」はそれぞれ得意な部分が異なるので、ツールをきちんと使い分けて運用することをオススメします。

ナレッジ