2016年11月のアメリカ大統領選挙では、フェイクニュースが、SNSや検索エンジンで拡散しました。

そこでGoogleは、フェイクニュースを駆逐するために、ファクトチェックラベルを導入します。

なぜ、フェイクニュースが拡散したのか?

Google検索エンジンは、検索クエリに対して、関連性が高いウェブサイトを判断することには非常に優秀です。ところが、ウェブサイトのコンテンツが「事実」か「虚偽」かどうかを判断することは難しいのです。

また、Facebook上でも、フェイクニュースをシェアする際、いくらでもシェアして拡散できる仕組みになっていました。

そのため、2016年11月のアメリカ大統領選挙では、フェイクニュースがSNSや検索エンジンで拡散してしまったのです。

なぜ、ファイクニュースを運営するのか?

そもそも、なぜフェイクニュースを運営するのでしょうか?

フェイクニュースを拡散させることで、フェイクニュースの運営者が、広告収入やアフィリエイト収入を稼ぐことができるからです。

フェイクニュースの運営者は、「虚偽」のコンテンツであっても、SNSで拡散したり、検索エンジンの上位に表示されることで、広告収入やアフィリエイト収入を稼ぐというビジネスモデルでサイトを運営していますからね。

WELQなどのキュレーションメディアと、基本的な構造は同じです。

フェイクニュースへのGoogleとFacebookの対応

フェイクニュースへのGoogleとFacebookの対応を見ていきましょう。

2016年11月のアメリカ大統領選挙の後、GoogleとFacebookは、フェイクニュースを提供しているサイトへ、広告システムを使わせないようにしました。

まずは、フェイクニュースのサイト運営者に広告収入が入らないようにしたのです。

米アルファベット(GOOGL.O)傘下のグーグルは14日、同社の広告配信サービス「アドセンス」を通じて提供する広告が虚偽のニュースサイトに掲載されないよう規定を変更する方針を明らかにした。

このあたり、WELQ問題の後も、NEVERまとめに広告を提供しているYahoo! JAPANとは、企業の体質が違います。

Googleのフェイクニュースに対する取り組み

Googleは、2016年10月からGoogleニュースにおいて、ファクトラベルチェックの機能を、一部の国で導入しました。

で、先日、Googleニュースを提供しているすべての国で、ファクトラベルチェック機能を導入したのです。

記事の事実確認については、Googleと115の第三者機関で検証されることになります。

「Google検索」に、偽ニュース拡散を防止するためのツールが導入された。

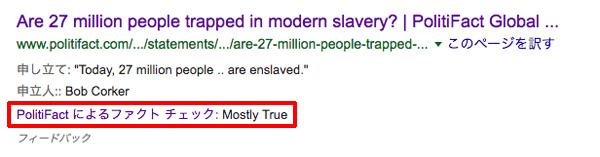

Googleは米国時間4月7日、検索結果の一部に「ファクトチェック」(事実検証)ラベルを表示すると発表した。何かを検索して、PolitiFactやSnopesといった信頼できるファクトチェック機関からの記事が得られれば、その記事にラベルが表示される。

こうした記事に対し、検索結果には、その内容、主張した人、事実検証元を示す情報などが表示される。例えば、「27 million people enslaved」(2700万人が奴隷となった)といった情報を入力すると、その内容を「ほぼ正しい」とする判定とともにPolitiFactの記事が提示される。

Facebookのフェイクニュースに対する取り組み

Facebookは、2016年12月にGoogleよりも一足先に、フェイクニュースへの対策を始めました。

Facebook上では、フェイクニュースが表示されにくくするだけでなく、シェアされる際に、警告文が出るようになったのです。

Facebookは12月15日、ニュースフィード上の偽ニュース対策を発表し、同日から試験運用を開始した。アメリカ大統領選に影響を与えたと指摘されている捏造記事の拡散を防ぐことが狙いだ。

デマが本当のニュースのように拡散された大統領選以降、Facebookは1カ月以上にわたって世界中から抗議を受けていた。偽ニュース「ピザゲート」を信じ込んだ人間による銃撃事件がアメリカで実際に起こり、Facebookは、ようやく偽ニュースの拡散を防止する取り組みを強化した。

Facebookは15日、ユーザーが「Disputed(真偽がはっきりしない)」とフラグをつけることで偽ニュースに警告ラベルを貼り、ラベルが貼られた記事を事実確認専門の第三者機関が確認する、ファクトチェック機能を取り入れていくと発表した。ニュースフィードの責任者アダム・モセリ副社長が、報道関係者に向けた発表で変更について公表した。

これからは、ユーザーがサイト上で偽ニュースをシェアする前に、その正確性について「真偽がはっきりしない」という警告が出る。ユーザーは理由を確認するため、記事の事実を確認するリンクをクリックできる。

Googleニュースに、ファクトチェックを実装する方法

Googleニュースでは、ウェブサイトの管理者が、ファクトチェックしたコンテンツにラベルを表示することができるようになりました。

なので、Googleニュースに、ニュースを提供しているサイト運営者は、すぐにでも、ファクトチェックを実装する必要があります。

この実装がなければ、Googleニュースから、コンテンツが削除されることもあるようです。

↓ファクトチェックを実装する方法を紹介します。

ナレッジ