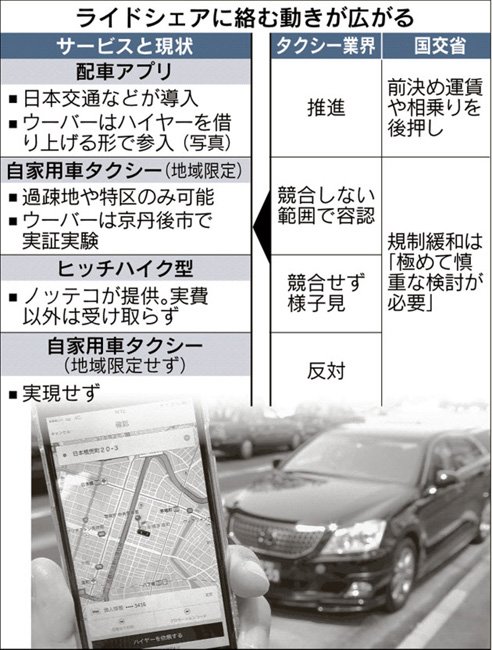

先日のエントリーで、乗り合いアプリCrewについて、限りなく白タクだよねという話をしました。

これがOKならuber Xも日本で導入できると思われます。

今日のエントリーは、日本でなかなか進んでいかないライドシェアを、どうやって普及させるかについて考えてみます。

ライドシェアとヒッチハイクの違い

まずはライドシェアとヒッチハイクの違いから説明します。

ヒッチハイク

ヒッチハイクはドライバーの善意なので法的に問題ありません。

ヒッチハイクをWikipediaで調べてみると、

ヒッチハイクとは、通りがかりの自動車に(無料で)乗せてもらうこと。

ドライバーの善意で、同乗者を乗せるというものですよね?お礼にランチをご馳走したり、ガソリン代分を支払ったりする人も多いと思うけどね。

ライドシェア

ヒッチハイクに対してライドシェアは、空席があるドライバーと、同じ方向に移動する同乗者をマッチングするサービスです。なので、ガソリン代や高速代などの移動にかかる費用をみんなで割り勘にします。

ライドシェアは、法的にグレーなので、世界中で展開しているuber Xも、ごく一部のエリアを除いて日本には参入していません。

法的にグレーということもあって、ライドシェアのサービスを提供している会社は日本にもたくさんありますが、運営が手数料を取っているところはありません。

とはいえ、どこかでマネタイズはしないといけないので、法律面がクリアになった段階で、有料化していくんだろうね。

乗り合いアプリは法的にグレー

乗り合いアプリは、ライドシェアのサービスを提供するわけなので、今の法律では、法的にグレーです。なぜ、乗り合いアプリが、法的にアウトではなく、グレーなのか説明します。

都会でのライドシェアは?

乗り合いアプリCrewのような都会でのライドシェアは法的にNGです。

一般人がマイカーに他人を乗せて料金をもらうことは「白タク」に該当するため、道路運送法によって、原則禁止されています。

いきなり六本木と渋谷で始めるというのは、無茶な感じがします。

過疎地でのライドシェアは?

これは条件を満たせばOKです。

山間部や離島などで人口減少に伴ってタクシーやバスや鉄道が撤退した公共交通機関の空白地帯なら、ライドシェアは法的にOKです。

2006年から政府は、公共交通機関の空白地に限って、自家用車で有料送迎のサービスができる「自家用有償旅客運送」制度をスタートさせました。

ライドシェアを普及させるには

日本でライドシェアを普及させるには、ニーズがあるけど供給がない過疎地でライドシェアに参入していけばいいのです。「自家用有償旅客運送」制度があるので、法的にもクリアなわけだしね。

Uber Xのライドシェア事業

Uber Xもこの制度を利用しています。

以前のエントリーで詳しく書きましたが、Uber Xは、2016年5月に、過疎化や高齢化が進んでいる京都府京丹後市で、有料配車サービス「ささえ合い交通」を始めました。

また、2015年8月には、北海道の中頓別町で始まったライドシェアの実験にも参加をしています。

どちらのエリアも、人口が数千人で、65歳以上の住民が4割を占める過疎化・高齢化が進むエリアです。

nottecoの天塩町相乗り交通事業

早速、ライドシェア「notteco」も、過疎地での乗り合いサービスをはじめました。

高齢者をターゲットにしているので、nottecoの特設ページでは、電話番号が記載されてて、電話でのサポートが受けられるようになっています。

過疎地でのライドシェアは需要がある

過疎地に行くと、公共交通機関での移動はめちゃ不便です。

高齢化が進んだ過疎地では、ライドシェアの需要が確実にあります。

ウーバージャパンの高橋正巳社長は9月の本社でのインタビューで、同社システムを活用した過疎地のライドシェアへの反響は大きく、「北海道から九州までほぼ毎週いろいろなところから問い合わせをいただいている」と話した。高齢化や過疎化で公共交通機関の先細りが見込まれる中、日本の地方に700万人が散在するとも言われる「買い物難民」は事業拡大の手がかりとみている。

タクシー業界の反発

タクシー業界の反発は凄まじいです。

政府の規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大教授)は7日、一般のドライバーが料金をとって自家用車で利用客を送迎するライドシェア(相乗り)の解禁に向けた議論を始めた。競合するタクシー業界は「全国のタクシーが半減する可能性もある」(日本交通の川鍋一朗会長)と反発している。国土交通省も慎重な姿勢で、実現へのハードルは高い。

自動運転車が普及すれば、タクシー業界は衰退していくのは確実なので、反発してもしょうがないと思うけどね。介護タクシーなどの、確実に人間のドライバーが必要な事業に特化していくべきだよね。

まとめ

過疎地の移動手段を解消する方向で、ライドシェアサービスを展開していけば、ライドシェアは確実に普及します。

バス・鉄道・タクシーがサービスを放棄したエリアなので、住民からの理解も得られますからね。

とはいえ、事故が起こった際の任意保険の扱いや、ドライバーと乗客とのトラブルの対応など、ライドシェアサービスを普及していく上での問題は山積しています。

政府は、ライドシェアを利用するユーザーにとって、ライドシェアサービスを安全に利用できる環境を作るべきですよね。

ナレッジ